RETRO MANÍA

Como crescer com os Animal Collective

· POR Paulo Cecílio · 06 Jan 2019 · 23:21 ·

... E, de repente, os Animal Collective perdiam a sua liberdade. Não a musical: essa estava ainda bem presente em todos os sintetizadores, em todos os efeitos utilizados, em todos os ritmos, em toda a psicadelia, em todo esse ataque sensorial em que consiste Merriweather Post Pavillion, o álbum que, ainda que não os tenha feito sair da bolha de nicho onde sempre estiveram e sempre estarão colocados, pelo menos os deixou nas bocas de muita gente que, em tempos não muito distantes, os renegariam como apenas mais um exercício cacofónico hipster.

Perdiam outra liberdade, talvez mais importante, porque não tem a ver com liberdade artística e sim liberdade pessoal. Perdiam a liberdade inerente à juventude, pois viram-se forçados a crescer, de uma forma mais individual e menos colectiva, fruto da vida e da morte - falecimentos de pais, nascimentos de filhos -, colocando essas amarguras nos versos que ajudavam a compor uma das últimas grandes obras do gigantesco umbrella term que é o indie rock, que entretanto desapareceu para dar lugar a outras experiências electrónicas ou exercícios mais ou menos nostálgicos.

Certo: será difícil vislumbrar aqui qualquer espécie de "rock". Logo em 2009, ficou esta frase, proferida num determinado fórum da Internet: os Animal Collective fizeram um disco house e ninguém sabe. Mas também é difícil vislumbrar qualquer espécie de "house", ou até mesmo de um género específico; sem Deakin, que ficou de fora deste álbum por motivos pessoais, a banda viu-se forçada a olhar para além das guitarras, mas não é como se tenha embrenhado a fundo na ortodoxia electrónica e/ou psicadélica. Preferiu olhar mais além, para um campo onde a rotulagem não fosse possível. Voltamos à questão inicial: é como se tivessem compensado a falta de liberdade pessoal que começaram a sentir com a artística.

Essa liberdade poderá, também, encontrar os seus ecos no próprio título do álbum, em homenagem ao local do Maryland onde, nos anos 60, se apresentaram nomes como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who ou Grateful Dead - nomes onde essa chama libertária, que também era fruto da época em que se inseriam, estava muito presente. Ou na capa, imutável, impossível de paralisar no tempo como a uma fotografia - e pur si muove. Ou nos versos de "In The Flowers", logo a abrir...

Met a dancer

Who was high in a field

From her movement

Caught my breath on my way home

Couldn't stop that spinning force

...e que procuram essa mesma liberdade que lhes foi, aparentemente, negada. Repete-se a palavra uma e outra vez porque é a forma mais sensata de descrever tudo aquilo que Merriweather Post Pavillion representou no final de uma época que ajudou a formar grande parte dos melómanos de hoje em dia - gente que não olha a barreiras estilísticas ou não tem preferência por uma maneira de fazer música sobre as outras. Gente que, tal como os Animal Collective, se viu forçada a crescer de um dia para o outro, a entrar à bruta no mundo adulto. É a esses que o disco se dirige, que "Also Frightened" (a canção que prova que o futuro não esquece os sorrisos do passado) se dirige, que Panda Bear - o principal mentor deste álbum, pelo menos a nível da temática - se dirige.

E é também a esses que se dirige "Brother Sport", a canção pessoal mais comunitária de sempre: um apelo ao irmão transformado num afável abraço, no murmúrio vai acabar tudo bem.

Antes de Merriweather Post Pavillion houve a digressão dos Animal Collective em 2008 (que passou pelo Lux), onde todas as canções aqui presentes foram testadas ao vivo, fazendo com que o álbum fosse um dos mais aguardados de 2009 - não desiludindo quem o ouviu naquela noite de Natal em que o mesmo caiu na Internet, ou quem o ouviu apenas em Janeiro e de pronto se apressou a comprá-lo, em vinil, pois claro. A maioria das discussões - deixando de lado quem, ainda assim, não se conseguiu interessar pelos Animal Collective - pareceu girar em torno de uma única ideia: era este o melhor álbum de sempre dos norte-americanos, ou apenas o segundo melhor, atrás de Feels, Here Comes The Indian, Sung Tongs ou Strawberry Jam?

Não existe uma resposta certa, claro. E é (também) por isso que Merriweather Post Pavillion conseguiu resistir e posicionar-se como obra fundamental no sentido de compreender os Animal Collective e aquilo que representam musicalmente (ou não), mas também para nos compreendermos a nós mesmos, aceitarmos o período de transição e crescimento que aqui são explícitos: da inocência à realidade, da ideia de mundo à de fim do mundo and back again, do aconchego paterno à paternidade. Em suma, Merriweather Post Pavillion ensinou-nos a envelhecer e a gostar (ainda mais) da vida. E nem foi preciso nacerem-nos cabelos brancos; a velhice também pode vir pintada com imensas cores.

No fundo do poço dos Depeche Mode

· POR Paulo Cecílio · 23 Mar 2018 · 10:45 ·

Os Depeche Mode não andavam bem em 1993. A pop feita com sintetizadores, que os tornou estrelas mundiais na década anterior, já tinha perdido a guerra para o grunge e para o rock alternativo. Dave Gahan, vocalista, perdeu-se para as drogas e quase morreu em palco - o ataque cardíaco que sofreu, durante um concerto em Nova Orleães, não foi forte o suficiente para o levar. As sessões de gravação de Songs Of Faith And Devotion, e a digressão que se sucedeu ao lançamento do disco, levaram Alan Wilder a abandonar a banda.

Como em qualquer história rock, tudo parecia estar a cair aos bocados, mas resultou num dos melhores discos da carreira dos Depeche Mode - se não mesmo o melhor. É certo que álbuns como Violator terão o seu lugar no cânone, quanto mais não seja pela força de temas como "Personal Jesus" ou "Enjoy The Silence". Mas Songs Of Faith And Devotion é diferente; é um álbum onde a tensão é claramente palpável do início ao fim, onde o desgosto toma uma forma monstruosa e aterradora. É o negrume que já existia em muito do output dos Depeche Mode elevado a 11.

E é, também, o álbum onde a banda britânica rejeita grosso modo os sintetizadores para recuperar as mesmas guitarras que haviam rejeitado no início de carreira. Ouça-se uma canção como "I Feel You", logo a abrir: o riff elástico e repetitivo, a voz de Gahan soando como Lúcifer nos infernos, insurgindo-se contra o mesmo céu que o expulsou. Normalmente, o "épico" costuma guardar em si uma sensação de alegria; ela aqui não existe, é vomitada de forma sarcástica. I feel you..., mas ele ou ela não parecem estar lá. É uma canção sobre um amado invisível, sobre um sexo que nunca aconteceu.

As gravações terão contribuído para este estado de espírito de fundo de poço. Pela primeira vez e sob a batuta de Flood, os Depeche Mode juntaram-se na mesma casa durante vários meses, com o resultado a ser a percepção de que não gostavam assim tanto uns dos outros. Ou de si próprios. Gahan nunca soou tão auto-depreciativo como em Songs Of Faith And Devotion, tapando o brilho e a sensualidade com um par de óculos escuros e heroína. E com um pedido de socorro, repetido vezes sem conta desde então: "Walking In My Shoes".

Após apelos por piedade ("Mercy In You") e acusações ("Judas"), encontramos um dos temas mais sensualmente depressivos dos Depeche Mode: "In Your Room", electrónica negra e concreta que rebenta de forma impiedosa quando entra a bateria. Only you exist here..., ouve-se. O vício de Gahan consome-o e impede-o de se reerguer. Seis minutos de escravatura, um cordão umbilical que liga os Depeche Mode à miséria. O sangue corre infinitamente nas veias à espera que alguém as corte, possibilitando a fuga. Uma ligeira redenção surge no final em "Higher Love", ou talvez não; talvez seja só resignação. I surrender all control to the desire that consumes me whole... .

Os próprios Depeche Mode admitiram por várias vezes que nunca estiveram tão perto do fim como naquela altura. Mas, e isso também é uma história rock, o abismo foi um motor para a criatividade. Ficou provado que Songs Of Faith And Devotion era um álbum especial quando se tornou no primeiro da banda a chegar a número um nas tabelas de vendas britânica e norte-americana. Fica provado hoje, 25 anos após o seu lançamento: ainda soa tão negro, tão depressivo e tão fantástico quanto no passado. A fé, seja no que for, move realmente montanhas.

Carlos Maria Trindade / Nuno Canavarro, Mr. Wollogallu

· POR Paulo Cecílio · 05 Mar 2018 · 17:10 ·

Pensemos, por breves instantes, no Portugal musical dos anos 80 e inícios dos anos 90. Os primeiros nomes que nos vêm à cabeça são, todos eles, omnipresentes: Xutos & Pontapés, GNR, Mão Morta, Madredeus, Heróis Do Mar, UHF. Mais abaixo, os nomes que podem ser considerados "de culto": Croix Sainte, Telectu, Mler Ife Dada, Pop Dell'Arte. E mais abaixo ainda? Os nomes que ninguém conhece ou conhecia - até que um estranho, do alto da sua bondade, abre a sua gabardina e nos mostra aquilo que encontrou, e que quer espalhar pelo mundo como um segredo menos bem guardado.

É assim Nuno Canavarro, um nome que nem sequer tinha sido apagado (não que tivesse sido relembrado por muitas vezes; pairava sobretudo a indiferença) da memória: pertenceu aos Street Kids e aos Delfins, fez as bandas-sonoras de alguns filmes nacionais. Mas foi com Plux Quba, álbum editado em 1988 e reeditado em 1999 pela Moikai de Jim O'Rourke, que Canavarro voltou a entrar no léxico da melomania nacional - sobretudo com a expansão da Internet, com a proliferação de websites como o Discogs e com a criação de plataformas como o Soulseek.

Plux Quba foi revisitado, entrou em listas dos melhores álbuns portugueses de sempre, encontrou nova reedição na Drag City e chegou aos ouvidos de miúdos que fazem alguma da música mais relevante de hoje em dia (como os Ermo, por exemplo). Nada mau para um objecto que até há bem pouco tempo não deveria sequer dar qualquer resultado no Google. Talvez seja um caso típico de menosprezo português: tendemos a ignorar os nossos até que alguém de fora os elogia. O autor deste texto faz o seu próprio mea culpa: não teria chegado ao disco se não o tivesse visto em listas, se não tivesse lido resenhas de Wires e Pitchforks, se não tivessem comparado a sua sonoridade à dos Boards Of Canada.

Foi assim com Plux Quba, será assim com Mr. Wollogallu, álbum de Carlos Maria Trindade e Nuno Canavarro, que foi reeditado em Janeiro através da catalã Urpa I Musell. Gravado em 1990, o álbum divide-se em duas partes, assinadas por cada um dos músicos (sendo que, apesar disso, colaboraram entre si em todos os temas que aqui se escutam). É comum, ao descobrir-se uma obra de arte deste tipo, escrever-se que estava à frente do seu tempo - a arqueologia, ligada à melomania, também se dá por vezes a alguns exageros. No entanto, neste caso o busílis é, não "adoro bolos", mas sim "é bem possível que isso seja verdade".

Basta escutar os primeiros segundos de "The Truth", onde toda uma era hipnagógica e vaporwave pós-Internet parece caber em todos os seus três minutos e trinta e sete, qual máquina de Anticítera perdida no tempo e na ciência. Mr. Wollogallu estava à frente, sim, mas também olhava para trás, para o ambient segundo Brian Eno e para a mistura de músicas de conjuntos como a Penguin Café Orchestra - que utilizava inúmeros instrumentos na criação de uma música ao mesmo tempo clássica e moderna, mentalmente desafiante e relaxante. Como "Guiar", a guitarra soando mediterrânica e a praia a levantar-se dentro dos nossos olhos.

Essa mesma guitarra ouve-se também em "Plan", que parece ser canção-irmã da anterior, pontuada com sopros oriundos de países distantes tornados próximos pela música. O lounge exótico de "X.Pect", o tribalismo de "Blu Terra" (a electrónica a cruzar todo um mundo), as explorações melódicas de "Ven 5", o espaço em "Segredos M." (arcianos?)... Há muitos bons motivos para nos encontrarmos com o Sr. Wollogallu - que andou desaparecido mas, felizmente, sempre volta para contar a sua história. Ouçamo-lo enquanto ainda temos tempo, orando para que nunca mais se vá embora.

Peter Grudzien - The Unicorn

· POR Nuno Leal · 31 Out 2017 · 12:06 ·

O norte-americano Peter Grudzien gruda de imediato aos primeiros acordes. Folk, hillbilly, bluegrass marada de um homem dos sete instrumentos, fã de Dylan e amigo dos Holy Modal Rounders, menino da Greenwich Village, desconhecido "outsider artist" (apareceu no clássico Songs in the Key of Z). No youtube, o site recomenda-o ao lado de vídeos de Jandek. Justificado.

Como se um bom disco de Americana tivesse caído no caldeirão do druida, esta é a obra-prima de um McObélix cowboy do unicórnio, mestre de cerimónias psicadélico, pleno de música concreta e efeitos audio, guitarras fuzz, caixas de ritmo e letras surreais sobre vida, morte, religião, orientações sexuais e desnorte narcótico.

Country cósmica mais cósmica que Gram Parson alguma vez viajou, um disco de 1974 reproduzido em 500 exemplares que o nosso amigo Peter não conseguiu por à venda em lado nenhum. Mas um dia foi reeditado em CD pela Parallel World e a lenda nasceu, justificada a cada audição. Sobre o Peter, fala-se que está vivo, algures em Nova Iorque. E a ser ouvido algures em Lisboa neste preciso momento, you bet crazy mother######

Petrus Castrus, Mestre.

· POR Fernando Gonçalves · 25 Jul 2017 · 23:19 ·

Um pouco antes da “madrugada que eu esperava/ O dia inicial inteiro e limpo/ Onde emergimos da noite e do silêncio/ E livres habitamos a substância do tempo” como escreveu Sophia, um grupo de cinco rapazes arriscou couro, cabelo e alma para pôr cá fora um fruto de liberdade criativa denominado Mestre. Corria o mês de Dezembro do ano de 1973 quando os irmãos Castro (Pedro e José), Júlio Pereira, Rui Reis e João Seixas lançaram um dos tomos, por excelência, do prog rock português num cinzento país que mal deixava passar entre as suas cortinas de ferro ferrugento a luz do Sol. “Porque”(letra de Sophia de Mello Breyner Andresen, 3ª música do alinhamento de Mestre.

Gravado no Strawberry Studio localizado no Castelo de Hérouville, França, Mestre foi um arriscado exercício de liberdade criativa inspirado nos já livres Pink Floyd ou Procol Harum. Onze músicas, um elenco de luxo nas letras e uma surpresa chamada José Mário Branco no xilofone utilizado durante as gravações: Sophia de Mello Breyner Andresn, Ary dos Santos, Alexandre O’Neill, Bocage, Manuel Bandeira, Alberto Caeiro, António Cena e José Mário Branco no dito xilofone (tema S.A.R.L.).

A estas onze faixas juntaram-se duas mais aquando da reedição em CD deste Mestre nos idos de 2007: “Agente Altamente Secreto” e “Pouca Terra”. Estes dois temas foram gravados com os seus onze irmãos mas, mal do tempo, das comunicações ou apenas das bobines, só em 2007 deram um ar da sua graça estendendo o álbum até às treze músicas.

Puxando a k7 atrás, o nascimento dos Petrus Castrus remonta aos idos de 1971, altura em que os nossos Castro sem Fidel (guitarra, baixo e voz) decidiram “contratar” Júlio Pereira (guitarra) e Rui Reis (teclas) aos Play Boys, um quarteto a que pouco tempo depois se juntou João Seixas (bateria). Juntos, editam dois EP pela Valentim de Carvalho (Marasmo e Tudo Isto) e decidem partir para outra paragem. Essa paragem chamou-se Sassetti, editora (albergava nomes como Sérgio Godinho e José Mário Branco) onde acabam por gravar o contestatário e livre Mestre. Tão livre e solar (os poetas elencados no álbum a nada ajudaram) que, quase imediatamente após o seu lançamento em Dezembro de 1973, a obra foi retirada do mercado para reemerigir três meses depois. A PIDE não gostava de rock progressivo…

Após este álbum, Júlio Pereira sai para formar os Xarhanga e não voltou. Quanto aos Petrus Castrus ainda lançam, no pós-revolução, o single “A Bananeira”, tema que seguia a via de contestação e sátira social de Mestre e que deslocava a banda para longe da música de intervenção, género em que os próprios afirmavam não se sentir muito bem. Suspendem actividade em 74’ e regressam em 78 com o LP Ascensão e Queda, disco que se saldou por um enorme fracasso comercial mas que deixou marcas: uma editora sul-coreana reeditou o álbum. Desapareceram pouco depois e, qual Lázaro, voltaram à vida em 2007 com a propósito da reedição de Mestre em CD.

Syrinx, os melhores sintetizadores que nunca ouviram.

· POR Nuno Leal · 21 Fev 2017 · 23:56 ·

Agora que a Neil Younglândia, terra também conhecida por Canadá, é oficialmente o país mais cool do mundo, chegou o tempo de vasculhar bandas por essas bandas, passe a má figura de estilo. E eis esta preciosa obscuridade vinda: Syrinx. Mais uma vez nas primeiras audições, constatamos que não se lucra quando se está demasiado à frente do seu tempo. Estes canadianos de meados de setentas se fossem de oitentas ou noventas ainda estariam demasiado à frente. Eles são de agora, o tempo apanhou-os mas mesmo assim isto é som de franja. Uma minoria absurda que graças ao critério da editora RVNB Intl. teve acesso o que apenas uma ultraminoria tinha: a música sagrada destes tipos, John, Doug e Alan de seus nomes.

Perdidos no tempo em listagens Prog, o seu som é tão original que apenas tem alguns pontos de comparação. Ali mesmo no Canadá com a Tonto's Expanding Head Band (que venero há décadas sem nunca ouvir falar de Syrinx, porquê meu Senhor?) e em Itália com os Sensation's Fix. Seja pelo uso massivo e melódico de sintetizadores, a forma como a percussão entra com laivos orientais tão na moda na altura mas refeitos de intemporalidade, com os clichés limpos pela tecnologia circundante, provavelmente os melhores teclados e botões que havia naqueles idos 40 anos atrás. ARP 2500 por aí fora. Mas com a introdução do sax e as cordas, vão mais longe, oh o sax e as cordas, quando surgem no horizonte, são new age alienígenas. Acreditem que eu perguntei a opinião a um marciano e ele disse que sim. Um anónimo nos comentários do Youtube diz que os viu ao vivo a fazer a 1ª parte de Miles Davis em 1970, no Massey Hall de Toronto. Nem quero imaginar o que terá sido. E pronto, toda esta introdução para vos dizer que estes gajos inventaram em 1971 os BOARDS OF CANADA!

São daquelas faixas que faz boquiabertar (se o verbo existisse) qualquer melómano interessado em electrónica. Mas há mais: os gajos inventaram em 1971 os TUXEDO MOON!

Mas voltemos ao uso inusitado das cordas, eis dois imponentes momentos cinematográficos de nenhum filme ainda.

Ou para acabar mais este momento inclassificável de bom.

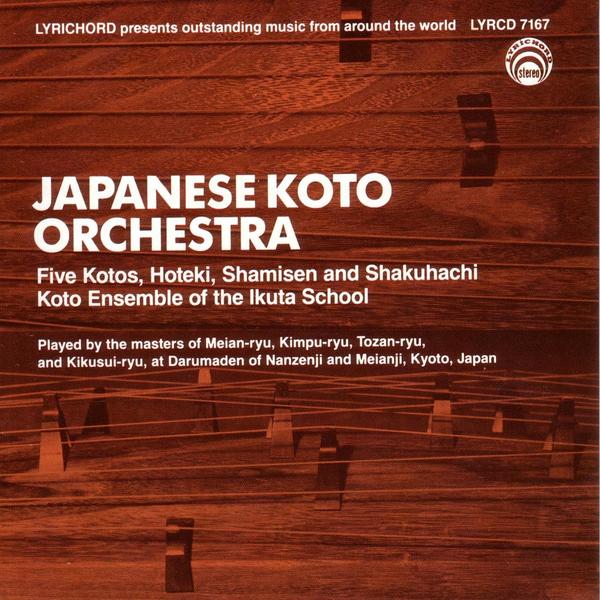

Koto Ensemble Of The Ikuta School

· POR Paulo Cecílio · 12 Jan 2017 · 14:16 ·

Apesar da facilidade que existe, hoje em dia, de viajar até e comunicar com todos os povos do mundo, há lugares que permanecem um mistério. Por cada Awesome Tapes From Africa ou talento emergente da cumbia digital, há culturas e músicas que, seja por falta de apoio mediático ou por puro desinteresse ocidental, não têm outra escolha senão a de ficar à sombra, esperando que alguém chegue até elas - não que o seu objectivo primordial seja, evidentemente, dar-se a conhecer.

O Japão (e muitos outros países asiáticos e da Oceânia) habita um pouco esse limbo informativo; aquilo que chega até aos nossos ouvidos melómanos prende-se quase exclusivamente com a sua visão da nossa própria música. Podemos perfeitamente passar tardes a ouvir Boris, álbuns de shibuya-kei, ou até mesmo a sua versão da pop de alta energia que domina os seus topes de vendas. Mas isto não é (todo) o Japão. De fora desses nossos trabalhos arqueológicos tem ficado a música dita "tradicional", num país que nunca deixou de o ser, apesar do hipermodernismo quase cliché potenciado pelas nossas visões de cidades afogadas em néons e tecnologia de ponta. É um país contraditório, e para o melhor entendermos temos também de nos expor a esse lado mais conservador.

Editado em 1973 no mundo ocidental pela Lyrichord, Japanese Koto Orchestra abre um pouco a porta para aquilo que é ipso facto a música autóctone deste lado do mundo. Dos seus autores, pouco se sabe, tirando as suas assinaturas: Koto Ensemble Of The Ikuta School e Master Musicians Of Ikuta-Ryu referem-se, parece, a uma e a mesma coisa. O buraco negro da Internet tratou-se de engolir os nomes individuais dos seus intervenientes. Mas não engoliu a música, aqui construída a partir de vários instrumentos tradicionais japoneses: o koto (um instrumento de cordas com raízes históricas na guzheng, uma espécie de cítara chinesa), a hoteki (flauta), o shamisen (um instrumento de três cordas) e a shakuhachi (flauta de bambu).

Ao longo de mais de quarenta minutos, o que aqui escutamos é verdadeiramente uma orquestra - não sendo "orquestral" no sentido que lhe costumamos atribuir. As três peças apresentadas em Japanese Koto Orchestra têm as suas raízes na folk japonesa, tendo sido compostas, ao que tudo indica, no século XX - "Nagare", o segundo tema, foi-o nos anos 30, disso há certezas. Assim como existe a certeza de que esta é uma música com o propósito único de criar um "ambiente", uma imagem mental no seu ouvinte. O leito de um rio, a pétala de uma flor de cerejeira caindo suavemente no chão, a passagem inexorável do tempo - por exemplo, e por chavão animeesco.

"Otone No Nagare Ni Sote", escreve-se aqui, é «raramente interpretada devido à dificuldade que existe em reunir o talento musical necessário» para o fazer. Nesta peça, o silêncio também é muitas vezes utilizado quase como se fora ele próprio um instrumento - deixando que uma única vibração de uma única corda paire no ar, antes que a demais dissonância entre de novo em cena. É uma ode de vinte e cinco minutos ao rio Tone, o segundo maior do Japão, e como a água vai avançando mais rapidamente ou lentamente consoante a vontade, estando dividida em vários movimentos diferentes. "Shochikubai", mais ríspida - pela utilização do kokyū, instrumento tocado com um arco - talvez seja a peça mais gratificante aos ouvidos de quem já andou perdido pelo noise e pelo mundo da improvisação. Falta agora que nos percamos na terra.

10.000 anos Depois Entre Vénus e Marte

· POR Fernando Gonçalves · 25 Out 2016 · 16:23 ·

José Cid foi e é muita coisa. Monárquico liberal, homem que “limpou o Festival da Canção” e nos pós, a todos, a cantar “Addio, adieu, aufwiedersehen, goodbye, amore , amour, meine liebe, love of my life” com a vencedora “Um grande grande amor” e “estrela” de uma sessão fotográfica que lhe valeu “ouro”, José Cid pode ser amado e odiado com a mesma intensidade mas ninguém lhe ficará, por certo, indiferente.

Começou “a dar nas vistas” nos idos de 60 enquanto teclista e vocalista do mítico Quarteto 1111, foi censurado com A lenda de El-Rei D. Sebastião, passou pelos Babies e fez-se artista a solo. Carreira a solo que em 1973 viu nascer a estrela Vinte Anos. Pelo meio (1977) ainda teve tempo para criar o colectivo Cid, Scarpa, Carrapa & Nabo e, com eles, lançar mais um EP. Primeiro vislumbre de uma carreira, sintético por natureza, que nos leva onde queremos chegar: 10.000 anos Depois Entre Vénus e Marte. Icónico, tido como um dos 100 melhores álbuns de rock progressivo do mundo, numa lista organizada pela revista americana Billboard, 10.000 anos Depois Entre Vénus e Marte (1978;editora Orfeu) é um marco na carreira de Cid e da música portuguesa, até então, órfã de modernidade. Álbum que pega no pequeno cosmos da portugalidade musical e a atira para o grande oceano chamado Universo, na inspiração e na pujança como se impôs, mas também na história que se pretende contar.

Hoje, a história que faz correr 10.000 anos Depois Entre Vénus e Marte, que contou com a colaboração de Zé Nabo, Ramon Gallarza e Mike Sergeant, já foi vista e revista por dezenas de bandas, escrita e descrita em dezenas de filmes e livros, mas a frescura desta existencialista, intergaláctica e pós-apocalíptica aventura musical, regada a Mellotrons (dois), piano, sintetizadores e um clavinet Hohner, tornam este disco um marco na história do rock luso.

“Entre a bruma densa da manhã que quer romper, o planeta Terra já não pode mais viver” assim se inicia “O Último Dia na Terra”, faixa que abre o disco e serve de “combustível” a esta nave que parte em busca de salvação cósmica. Dentro leva um Homem e uma Mulher. Juntos, fogem do caos que se abateu sobre este planeta, sobre a cidade que é, agora, “uma vala comum” onde “nenhum caminho borda o horizonte”. Com estas e outras palavras se vai cozendo o caldo de cultura de “Caos”, segundo tema do alinhamento, que a seguir foge para o espaço.

Um Homem e uma Mulher viajando pelo espaço sideral a bordo de um Mellotron, mui querido instrumento utilizado por Cid na cozedura deste álbum quase único no período em que nasceu. A prova deste “amor” vem no título da quarta música do set. “Mellotron, O Planeta Fantástico”.

Apesar da raridade que 10.000 anos Depois Entre Vénus e Marte reprrsenta no panorama musical do Portugal dos anos 70, o álbum pouco vendeu e nem as influências que recebeu de nomes incontornáveis do rock progressivo da época como os Genesis, King Crimson, Pink Floyd ou Eloy lhe valeu um lugar de destaque à altura. Mas a vida tem destas coisas e, muitos anos depois, este patinho feio tornou-se um cisne musical de incontornável valor histórico e monetário. E se as aventuras pelo pop se tornaram o metiê de Cid, a verdade é que esta peça única na sua carreira mora entre as suas predilectas.

Sixto Rodríguez e o seu Cold Fact (1970)

· POR Fernando Gonçalves · 04 Ago 2016 · 15:54 ·

Estávamos em 1970, a trip contínua da década anterior já se dissipava das mentes e corpos de milhões de pessoas por todo o mundo (com os States à cabeça) e deixava no ar, quase suspenso como um grito que se retrai apercebendo-se da inoportunidade do momento, a expectativa do que aí viria. A História todos nós sabemos como se desenrolou, está ao alcance de um livro ou de uma pesquisa na net, mas para Sixto Rodríguez, músico prestes a atirar-se para o mundo, o nevoeiro que cobria a indiscernível nova década era dissipado pela esperança de nome Cold Fact (gravado meses antes no Tera-Shirma Studio da sua Detroit natal) que carregava no bolso.

Doze músicas, entre elas a eterna “Sugar Man”, quase fizeram de Rodríguez um sucesso nos setenta. “Quase”, porque a vida deste Cold Fact e do seu mentor foi um corpo esquisito e nunca benquisto na terra que o viu nascer, ao mesmo tempo que o mito e a realidade, como uma lapa, se associaram ao seu trajecto enquanto homem-músico e músico-homem. Mas o mundo dá voltas e, para Sixto, a História, apesar de nunca ter deixado de ser uma espécie “patinho feio” da música, reservar-lhe-ia um par de surpresas…

Voltemos a 1970. Produzido por Mike Theodore e Dennis Coffey (responsáveis, igualmente, pelas letras dos temas “Hate Street Dialogue” e “Gommorah (A Nursery Rime)”, Cold Fact saiu pela mão da Sussex Records para uns Estados Unidos da América que foi grande em o ignorar. Vendas quase nulas. Um antigo responsável pela editora jurava, num documentário sobre o músico, terem-se vendido menos de um milhar de exemplares, mas, na África do Sul e na Austrália, o disco foi um sucesso (o mesmo responsável afirmava que Sixto teria, em associação com a A&M Records (subsidiária da Sussex Records), editora de Rodríguez na África do Sul, comprado uma boa parte dos álbuns naquele país africano…

Não sabemos se isto correponde inteiramente à realidade, mas sabemos que este álbum que mistura o melhor do rock criado nos 60’ com blues de cariz urbano e uma folk que mais parece saída de um “agora criativo”, esse agora que os artistas contemporâneos se esforçam para criar no universo do indie-folk-rock, fez furor nesses dois países dando a Rodríguez atenção e carinho consubstanciados numa tournée-ternura à Down under em 1979 (em baixo, o concerto de Sixto no Regent Theatre de Sydney durante essa tour).

Antes porém, Rodríguez, ainda editou um segundo álbum de seu nome Coming From Reality (1971), com igual resultado de vendas, o que o levou a por um fim à sua carreira e a levá-lo para uma carreira política que seguiu o mesmo caminho (o Conselho Municipal de Detroit escreveu mal o seu nome nos boletins de voto) até que, em 1979, o hype criado nos antípodas… Ainda voltou à terra dos cangurus em 1981 para depois concluir, no mesmo ano, o curso de Filosofia na Wayne State University’s Monteith College, Detroit, enquanto trabalhava numa empresa de demolições.

Passaram dez anos até que se voltasse a ouvir falar do “homem das demolições”. Em 1991, ambos os discos de Sixto foram reeditados em CD na África do Sul. Sucesso, embora desconhecido para ele, até que em 1998, a sua filha encontrou um site sul-africano em sua honra, o que o levou a uma primeira tournée naquele país (regressou em 2001 e 2005), mas faltavam os Estados Unidos da Ingratidão…

2008/2009. A Light in the Attic Records, nome bem a propósito, reedita Cold Fact e Coming From Reality, e a História toma um outro rumo… Em 2012 é convidado do Late Show com David Letterman, a CNN decide entrevistá-lo e o jornalista Stephen Robert Morse lança uma petição online para atribuir a Rodríguez a distinção “Kennedy Center Honor”.

Durante o período que mediou a reedição dos seus dois álbuns no seu país natal, Simon Chinn e John Battsek, realizadores, começaram o filme documentário que viria a estrear no dia 3 de Setembro de 2012 no festival de Sundance e que inscreveu, de vez, o nome deste americano com origens mexicanas na galeria de honra da música norte-americana. “Searching For Sugarman” abriu festivais de cinema, integrou o alinhamento de alguns festivais de música europeus e originou um álbum novo com base na banda sonora do documento imagético (em baixo o filme completo):

A busca terminou, “Sugar Man” encontrou um lugar na História, assim como na história desta retro-mania. Primeira do alinhamento de Cold Fact, mas nunca última, “Sugar Man” fecha esta deambulação por uma das personagens mais fascinantes do glossário musical norte-americano, Sixto Rodríguez o, finalmente, Sugar Man…

Japão de oitentas, muito arigato, muito arigato.

· POR Nuno Leal · 05 Abr 2016 · 23:32 ·

Nippon, sempre o Nippon. Desta vez Colored Music e assim continuamos na década de oitenta, quiçá a melhor de sempre na cultura musical deste país fabuloso, oh Venceslau de Moraes como te compreendo. Relacionados com este disco de 1981, único e verdadeiramente singular, descobrimos dois nomes - Atsuo Fujimoto e Ichiko Hashimoto - no Discogs, passe a publicidade, e é o que temos. Suponho que Ichiko é a voz feminina que ilumina muitas das composições. Só porque já vi japonesas chamadas Ichiko algures. Mas voltemos à música.

"Colored Music", a primeira faixa começa numa toada funky rare groove nada atípica no país dos Casiopea, mas surpreendentemente combina-a com artilharia digital new wave e um toque quase 4AD na voz sobre guitarra de Ichiko. Há ainda coros estulo Association ou Free Design, há rap. Só esta faixa vale o disco.

"Anticipation", mergulha todo o funk na dark wave, densamente. Imaginem os Magazine a cantar com a Anabela dos Mler Ife Dada. "Ei Sei Raku", soa a hipergrupo viajante no tempo e multidécada. Imaginem os primeiros Pram dos noventas a tocar com os italianos Area de setentas e um monge erudito em ácido-dueto com uma fada robot.

"Sanctuary", mergulha na 4AD ou na Projekt mas avant-lettre: uns bons aninhos antes. Soa a Amon Duul II se alguma vez tivessem feito um disco gótico. Too Much Money, traz outra surpresa no meio de tantas. Zappa japonês! Riff à T-Rex mas loucura zappiana em todos os poros, blues absorvidos em teclados new wave qual experiência marada do mestre Sheik Yerbouti.

"Love Hallucination": volta a groove, sensação quase brasileira, tão japonesice de décadas vindouras, aqui em minutos de classe pura, baixo monstro, dueto nas estrelas, mais uma vez teclados coldwave a causar a melhor estranheza deslocada do mundo. Fritaria pegada. "Third Eye Clear Light", fritaria pegada (continuação). Aqui mais tipicamente Japanrocksampler, ópio, guitarras, free jazz, Ichiko em modo Joan La Barbara, Tony Williams groove mood.

"Heartbeat". Ponto final. A primeira faixa que ouvi. Ao nível do melhor do Hosono, dos YMO, do Asmus Tietchens, do Conrad Schnitzler, tudo. 1981-2081 em toda a linha, dançavel até ao osso, digital-oriental como um Casio com o alarme avariado às tantas. Vale o disco. Aliás valem todas. 11 em 10. Eis o bater do nosso coração meio robot em Tóquio, até breve.

ARQUIVO

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013