|

| Um mergulho em águas cartografadas Steve O’Rourke, empresário do grupo desde 1971, continuava a edificar o império Pink Floyd. Abria-se a gaveta da caixa registadora. O grupo via-se metido num esquema perigoso: a Gini pagava-lhes a soma de cinquenta mil libras pelos direitos de utilização de algumas canções – música ketchup, portanto. A gravação de Wish You Were Here (1975) era errática: Waters punha várias vezes o projecto em causa, Gilmour entretinha-se a tocar com os Sutherland Brothers e Mason produzia Rock Bottom. Wish You Were Here acordava Syd Barrett da sua latência. “Shine on You Crazy Diamond” e “Wish You Were Here” eram-lhe dedicadas numa altura em que o grupo necessitava de referências para não sucumbir às pressões da industria, pressões essas muito bem descritas em “Welcome to the Machine” e “Have a Cigar”. Barrett aparecia no estúdio. Roger Waters (Uncut, Maio de 2007): “Costumava aparecer nos nossos concertos, à espera de poder tocar, penso eu. Não tenho a certeza do que queria ele nesse dia. Foi uma coincidência bizarra porque estávamos a trabalhar na “Shine on You Crazy Diamond”, precisamente na altura em que ele apareceu. Eu não o reconheci. Pensei que aquele tipo gordo e careca, que comia doces em pleno estúdio, se tratava de um amigo de alguém. Penso que terá sido o David quem disse: ‘Ainda não perceberam, pois não?’” |

|

No tempo em que os porcos voavam |

|

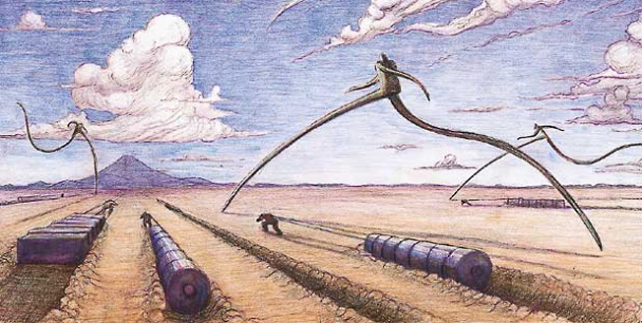

| A marcha dos martelos Por cima da entrada para o estádio, um enorme letreiro avisava: “NO CAMERA! NO TAPE RECORDER!” A entrada fazia-se de forma ordeira. O recinto estava mergulhado numa obscuridade quase total. Apenas um projector se encontrava aceso, no centro do palco. Gilmour, que se encontrava nos bastidores, volveu um novo olhar para a guitarra que lhe fora entregue minutos antes. Uma loura bem arranjada preparava-se também para ocupar a cena. Era ainda cedo, mas, disse ela, conseguiria desta forma sentir melhor o seu papel. Gilmour respondeu que podia sentar-se, se assim o entendesse. A loura afundou-se imediatamente, como uma massa mole. Gilmour tentava ignorá-la. Concentrou-se em algumas passagens mais difíceis, percorrendo com os dedos as cordas de uma guitarra ainda silenciosa. Lá fora, a parede estava meia construída e descia em escada, de ambos os lados do palco, deixando entre si uma abertura de cerca de vinte metros por trinta de fundo, onde se achavam alguns instrumentos. Em frente ao palco e a uns cento e cinquenta metros, um Spitfire pairava ameaçador. Soavam rugidos de motores e crepitares de metralhadoras. Do tecto pendiam estandartes negros, vermelhos e brancos com dois martelos cruzados ao centro. Um boneco desarticulado repousava. O mestre de cerimónia fazia a sua aparição: “Peço-vos para não atirarem petardos porque esta noite haverá explosões suficientes nas vossas cabeças. Lembro-vos que é proibido tirar fotos…” O resto da frase perder-se-ia sob um ribombar do órgão, enquanto o Spitfire mergulhava sobre o palco produzindo um ruído devastador, acabando por se despedaçar numa magnífica explosão. O grupo duplo abria o espectáculo: Andy Brown (músico extra dos Status Quo durante as digressões) no baixo, Willie Wilson na bateria, Snowy White na guitarra e Peter Wood nas teclas. O público ficava siderado com a qualidade do som quadrifónico. Os efeitos sonoros, o rugir dos aviões, o cantar dos pássaros, as vozes e os solos de Gilmour encontravam-se perfeitamente ligados, soldados; as vibrações, os suspiros, os risos e as gargalhadas formavam um rendilhado que enchia a atmosfera. Os olhares desviavam-se agora na direcção de uma espécie de aranha-gafanhoto que se erguia a uns bons dez metros de altura. Os roadies continuavam a colocar tijolo sobre tijolo. Os Pink Floyd quase se perdiam algures por trás de uma imensa parede onde figurava, então, a primeira animação de Gerald Scarfe: um caule mole e ondulante que fazia desabrochar uma corola doce, graciosa, atraente. Juntava-se-lhe outro. Após um beijo, a corola abria-se e, lentamente, o estame transformava-se em brecha, promessa de prazeres, sedutora, que se deixava penetrar antes de engolir o próprio corpo que a penetrava. Os projectores estavam centrados em Gilmour. Wright era o primeiro a desaparecer por trás da parede onde agora se projectava a imagem de um louva-a-deus de cara rude, cabelos grisalhos severamente puxados para trás, olhos azuis de expressão dura e sobrancelhas deslavadas mas que se franziam de forma ameaçadora. Brilhavam ainda as imagens do terrível bailado da paixão devoradora; a corola engolia o seu sexo e o estame que a penetrava, transformando-se depois num pterodáctilo que pairava, ameaçador, sobre uma cidade. |

|

| “I need a dirty woman!”, gritava Waters. Um telefonema sem resposta e a voz de uma mulher que propunha: “Queres um copo de água?” Ei-la, a mulher loura que antes ocupava a antecena: esguia, graciosa. Lançava um olhar curioso em redor do quarto, às guitarras, à casa de banho. As cortinas dissimulavam as portas dos armários, faziam sobressair o matiz mais claro das paredes e davam uma impressão de regularidade geométrica. O chão encontrava-se pejado de pequenos objectos organizados como se de uma pequena cidade se tratasse. Waters permanecia absorto: pensava por que razão a esposa não lhe atendia o telefone. Cruzava-se com o miúdo que antes fora, com os sarcasmos negros dos professores, com a protecção invasiva e castradora da mãe. Levanta-se depois, e gritava à loura: “Queres ver televisão? Ou experimentar os lençóis? Ou contemplar a auto-estrada? Queres comer qualquer coisa? Queres aprender a voar? Queres ver-me a tentar? Queres chamar a bófia? Achas que já é tempo de eu parar? Por que foges?” |

|

| Os espaços vazios haviam sido totalmente ocupados. A imponência da parede esmagava o grupo duplo que agora aparecia com as caras pintadas de branco. “Está alguém aí fora?”, repetia uma voz vinda do interior. E novamente a parede se enchia de imagens, desta vez a preto e branco, de uma outra época. Era a guerra. Novamente os Spitfire, as fotos de família, os soldados que partiam, as mulheres de mãos estendidas e as faces que, pareciam sabê-lo, não voltariam a ver. Vera Lynn cantava: “We'll meet again, don't know where, don't know when / But I'm sure we'll meet again some sunny day”. Estranhas e aterradoras personagens animadas passeavam-se pelo imenso ecrã: um professor a passar os seus alunos por uma máquina de picar carne; a mãe devoradora, monstruosa, portadora dos primeiros castigos; a esposa de olhos exorbitados, dentes acerados e pernas macilentas provenientes de um sexo deformado; um juiz anafado; e a aterradora marcha dos martelos cada vez mais numerosos. Os dois grupos juntavam-se em cima do palco. Waters envergava um blusão negro; no braço uma braçadeira com os dois martelos cruzados. Estava prestes a ser julgado pelo seu crime: possuía sentimentos. A parede, enquanto símbolo de reclusão proteccionista e opressiva, seria destruída por ordem do tribunal. Era o fim da descrição minuciosa, quase sádica, maníaca e sem tréguas dos alegados mecanismos de destruição de uma personalidade, que depois se tornava ela própria destruidora de outras personalidades – o homem alienado pelo homem que se transformava em alienante. |

|

| A obra era impressionante e o espectáculo também. Contudo, os Pink Floyd há muito haviam cessado de existir enquanto bloco criativo. The Wall mostrava um Waters em plena superintendência. Dizia Bob Geldof (Boomtown Rats; organizador do Live Aid (1985); representaria a personagem principal em The Wall, o filme de Alan Parker inspirado na narrativa de Waters) à revista Rock & Folk em 1982: “A personalidade em questão, no filme, é a de Waters. Tudo é autobiográfico, os pormenores mais íntimos são rigorosamente autênticos, pensamentos, paranóias, destruições, sonhos, pesadelos, etc. Por outras palavras, o nível de loucura a que chegou. A sua lucidez, a sua condição. E finalmente o ódio que tem a si próprio – como ao resto das coisas.” |

|

O sonho do pós-guerra |

|

| E depois do adeus Em 1987, Roger Waters estava a viver a sua era pós-Floyd. Com quarenta e três anos, algumas madeixas grisalhas a aparecer, parecia equilibrado e franco: “Desde que deixei de operar sob a ociosidade dourada dos Pink Floyd, preciso de toda a ajuda que consiga obter” (Creem, Novembro de 1987). Tendo abandonado os Pink Floyd dois anos antes, Waters preparava-se para desencadear uma vasta ofensiva judicial contra os outros Floyd. A razão era simples: os ‘Pink Floyd’ (Wright dava apenas uma perninha) tinham acabado de editar A Momentary Lapse of Reason (1987) e Waters achava que o nome do grupo, “por ter um grande significado para muita gente, não deveria ser usado como chamariz para atrair pessoas”. Perderia a acção que, retrospectivamente, apenas serviria para cavar um fosso entre as partes. Seriam precisos quase vinte anos e um mega-evento, o Live8 (2006), para que os Pink Floyd voltassem a tocar juntos. Entretanto a discografia do grupo crescia: A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell (1994) e os álbuns das respectivas digressões, Delicate Sound of Thunder (1988) e Pulse (1995), vendiam como pãezinhos quentes embora fossem apenas álbuns de música – raramente boa, quase sempre desinteressante. |

|

Da esquerda para a direita: David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright (2006) |

| Em 2007, quando questionado sobre uma possível reunião pela revista Uncut, Waters respondia o seguinte: “Há vinte anos que os Pink Floyd são o bebé do Dave e ele não abre mão disso. Se conseguíssemos pôr para trás das costas os nossos egos e a nossas histórias, poderíamos fazer umas datas em Londres, Nova Iorque, algumas em Los Angeles, Palestina, etc. O esforço não valeria a pena por causa de um só concerto. Mas se o objectivo fosse o de tocar algumas datas, estaria disposto a dedicar seis meses do meu tempo. Tenho a certeza de que o Nick também estaria disposto a isso, mas não o Dave. É a sua prerrogativa e não posso censurá-lo por isso. Nos anos ’70, quando ainda estava no grupo e dávamos imensos concertos em estádios, era eu quem tratava disso tudo. Escrevia a maior parte das canções e preparava todos os espectáculos. Acho muito difícil isso voltar a acontecer…” |

an_american@paris.com